Überblick

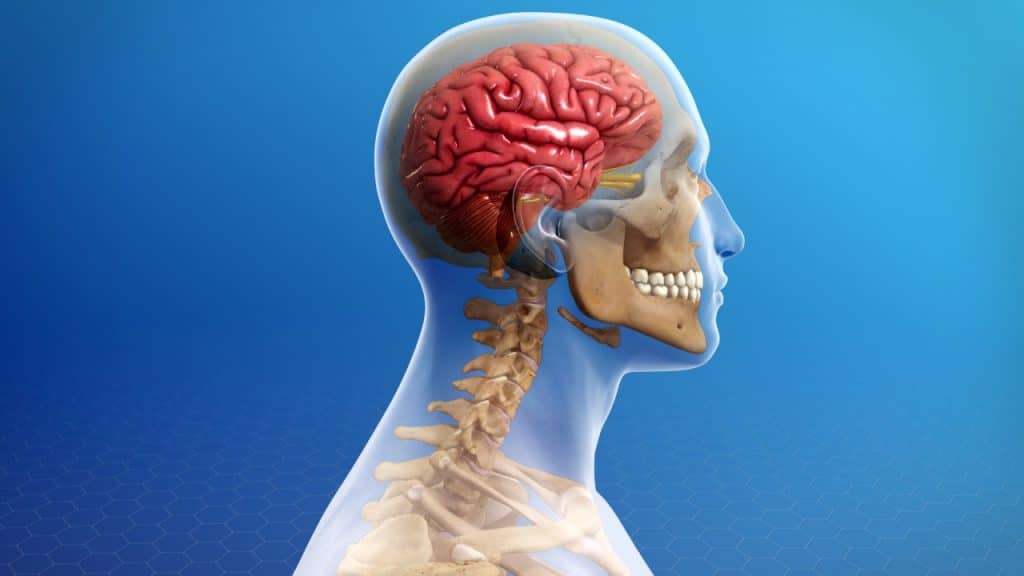

Der zervikogene Kopfschmerz ist eine besondere Art von Kopfschmerzen, die auftreten, wenn der Schmerz von einer bestimmten Quelle im Nacken nach oben in den Kopf weitergeleitet wird. Er zeichnet sich durch dumpfe, nicht pochende Schmerzen aus, die vom Nacken in den Hinterkopf ausstrahlen. Die Schmerzen können sich auf die Kopfhaut ausbreiten und in der Stirn, in den Schläfen und im Bereich rund um das Auge und/oder das Ohr empfunden werden. Der zervikogene Kopfschmerz wird durch eine zugrundeliegende Schädigung eines Gelenks, einer Bandscheibe, eines Muskels oder eines Nervs im Nackenbereich verursacht. In den meisten Fällen sind die oberen Facettengelenke der Wirbelsäule (C1-C3 Wirbel) betroffen.

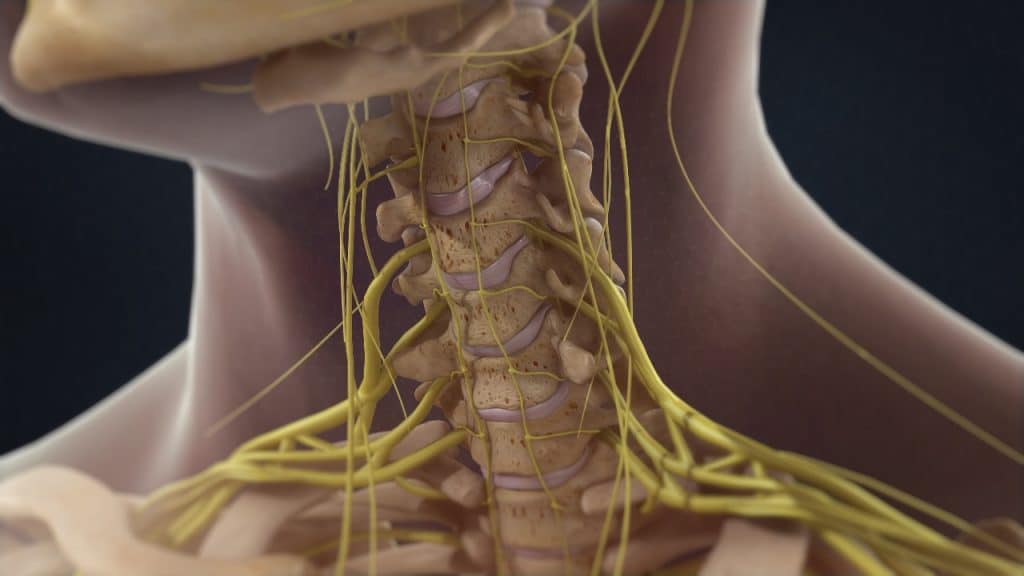

Anatomie (Nacken)

Die Anatomie des Nackens ist ein gut strukturiertes Gebilde aus Knochen (Wirbeln), Nerven, Muskeln, Bändern und Sehnen. Die Halswirbelsäule besteht aus sieben Wirbeln, die sich im obersten Teil der Wirbelsäule befinden und verhältnismäßig die kleinsten Wirbel sind, die von starken Bändern und vielen Muskeln gestützt werden. Die Halswirbel verbinden den Schädel mit der Brustwirbelsäule (dem oberen Teil des Rückens). Alle sieben Wirbel sind nummeriert. Der C1, der erste Wirbel der Halswirbelsäule (der sich am nächsten zum Schädel befindet), wird auch als „Atlas“ bezeichnet. Der C2, der darunter befindliche Wirbel, ist auch als „Axis“ bekannt. Der Buchstabe „C“ steht für „cervical“.

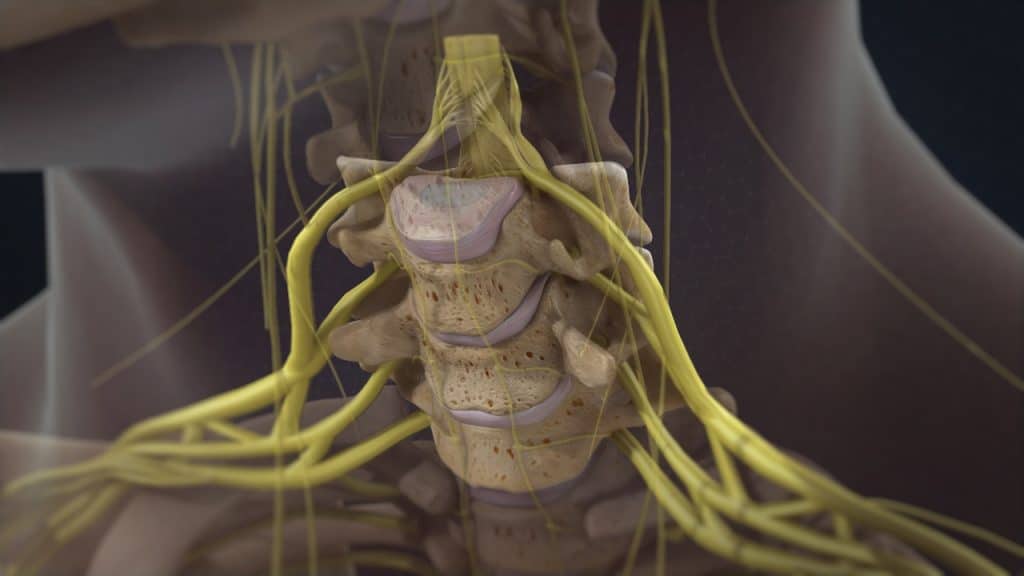

Anatomie (Atlantookzipitalgelenk)

Dieses Gelenk befindet sich an der Stelle, an der sich der untere Teil des Hinterhauptbeins (die Schädelbasis) mit dem ersten Halswirbel, dem Atlas, verbindet. Diese Region ermöglicht die Passage des Rückenmarks vom Schädel in die Halswirbelsäule.

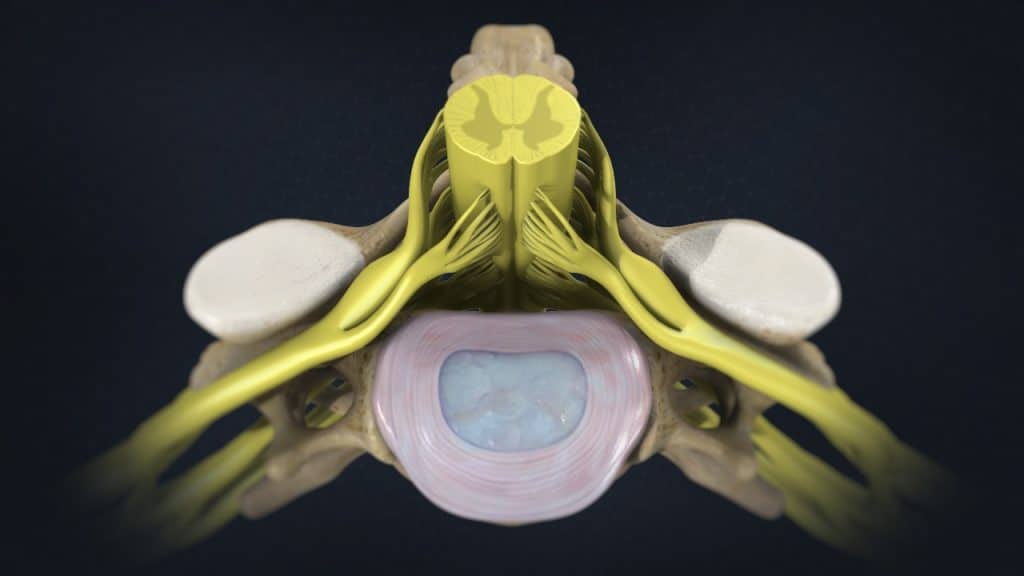

Anatomie (Bandscheiben)

Die Bandscheiben sind Stoßdämpfer, die sich zwischen den Knochen der Wirbelsäule (d.h. den Wirbeln) befinden. Sie tragen zur Erhaltung der Flexibilität des Rückens und gleichzeitig zum Widerstand gegen Kräfte bei und sie ermöglichen die Beugung, Biegung und Drehung der Wirbelsäule. Jede Bandscheibe verfügt über eine dicke äußere Schicht, die als Faserring bzw. Annulus fibrosus bezeichnet wird und den weichen Gallertkern umgibt, der Nucleus pulposus genannt wird. Ein Bandscheibenvorfall entsteht dann, wenn das gallertartige Material aus dem Inneren der Bandscheibe sich nach außen vorwölbt oder austritt und einen schädlichen Druck auf eine benachbarte Nervenwurzel ausübt.

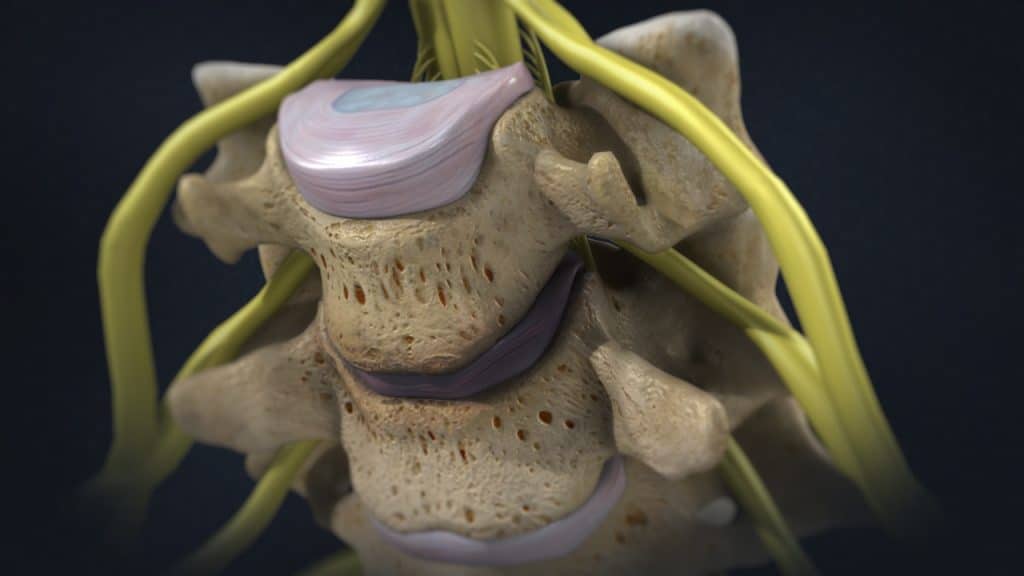

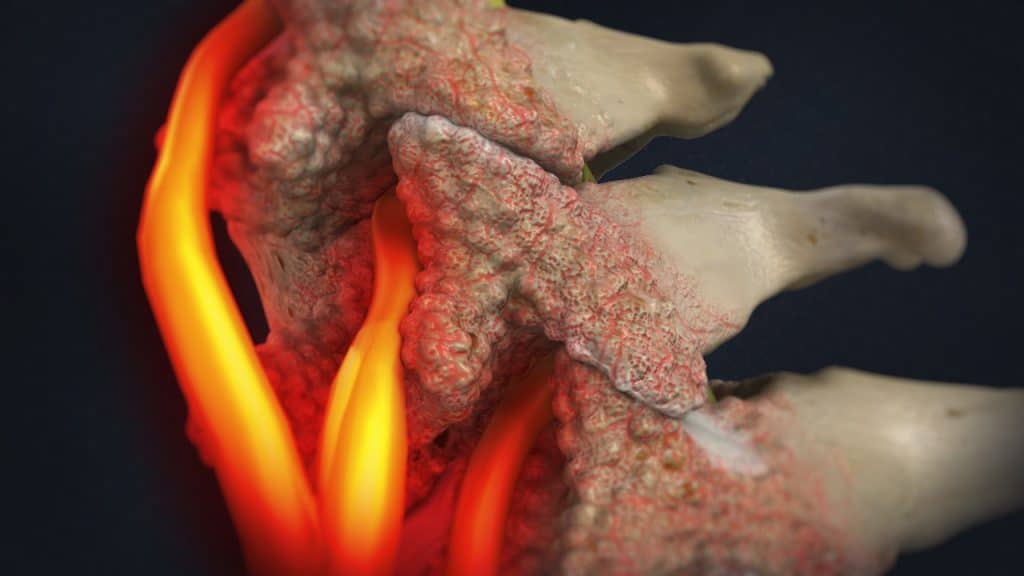

Anatomie (Facettengelenke)

Die Facettengelenke verbinden die Wirbel der Wirbelsäule. Sie geben den Wirbeln Stabilität, Halt und Beweglichkeit, insbesondere bei der Streckung, Beugung und Drehung. Jeder Wirbel hat zwei Paare von Facettengelenken. Sie befinden sich im hinteren Abschnitt des Wirbels und aus diesem Grund werden sie auch hintere Wirbelgelenke genannt. Jedes Gelenk bildet sich

aus dem unteren Gelenkfortsatz des oberen Wirbels und dem oberen Gelenkfortsatz des darunter liegenden Wirbels. Diese Gelenke sind mit Knorpel überzogen und von einer Kapsel umgeben. Jede Gelenkkapsel enthält viele mikroskopische nozizeptive Fasern (Schmerzrezeptoren), sodass diese Struktur eine potenzielle Schmerzquelle darstellt. Wie andere Körpergelenke, sind auch die Facettengelenke für Entzündung und Degeneration anfällig.

Ursachen

Die Ursachen des zervikogenen Kopfschmerzes liegen in der Beteiligung vieler anatomischer Strukturen im oberen Teil der Halswirbelsäule, die schmerzempfindlich sind. Die Nerven, die diese Strukturen versorgen, können den Schmerz vom Nacken in verschiedene Bereiche des Kopfes weiterleiten, unter anderem in die Stirn und die Schläfen sowie auch in das Auge und das Ohr. Der zervikogene Kopfschmerz wird durch eine zugrundeliegende Erkrankung eines Gelenks, einer Bandscheibe, eines Muskels oder eines Nervs im Nackenbereich verursacht. Die anatomischen Strukturen im Bereich der Halswirbelsäule sind miteinander verbunden, sodass die Verletzung einer dieser Strukturen womöglich auch die anderen beeinträchtigt.

Ursachen (Verletzung)

Der zervikogene Kopfschmerz kann durch direkte Verletzungen des Hinterkopfes oder des Nackens verursacht werden. Diese umfassen unter anderem Stürze, Verkehrsunfälle und Sportverletzungen. Aufgrund ihrer Funktion, das Gewicht des Kopfes zu tragen, sind die Facettengelenke der Halswirbelsäule für Verletzungen anfällig. Die häufigste Ursache für eine Verletzung der Facettengelenke ist die Nackenverletzung (Schleudertrauma) infolge eines Verkehrsunfalls, wobei der Schmerz unmittelbar nach der Verletzung auftritt. Der auf eine solche Verletzung zurückzuführende zervikogene Kopfschmerz kann nach wenigen Tagen nachlassen oder jahrelang andauern. Eine Verletzung des Atlantookzipitalgelenks kann auch zum zervikogenen Kopfschmerz führen.

Ursachen (Facettensyndrom)

Die Facettenerkrankung oder das Facettensyndrom bezieht sich auf die Schmerzen, die von den entsprechenden Gelenken ausgehen. Der zervikogene Kopfschmerz ist in den meisten Fällen auf die obersten Facettengelenke der Wirbelsäule (C1-C3) zurückzuführen. Die Facettengelenke der unteren Halswirbel stellen eine weniger häufige Schmerzquelle dar.

Ursachen (Degenerative Bandscheibenerkrankung)

Die degenerative Bandscheibenerkrankung ist eine altersbedingte Erkrankung und tritt auf, wenn eine oder mehrere Bandscheiben abgenutzt sind oder Risse/Spalte aufweisen, wodurch Schmerzen entstehen.

Ursachen (Zervikaler Bandscheibenvorfall)

Beim zervikalen Bandscheibenvorfall, also beim Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule, handelt es sich um eine Erkrankung, die den Nacken betrifft und zervikogenen Kopfschmerz zur Folge haben kann. Der Bandscheibenvorfall kann dazu führen, dass das Material aus dem Inneren der Bandscheibe nach außen tritt und dabei einen schädlichen Druck auf benachbarte Nervenwurzeln ausübt. Dies kann Schmerzen im Nacken und gegebenenfalls Schmerzen und neurologische Symptome wie Kribbeln, Taubheitsgefühl und/oder Schwäche verursachen, die in die Schulter, den Oberarm und/oder die Hand ausstrahlen.

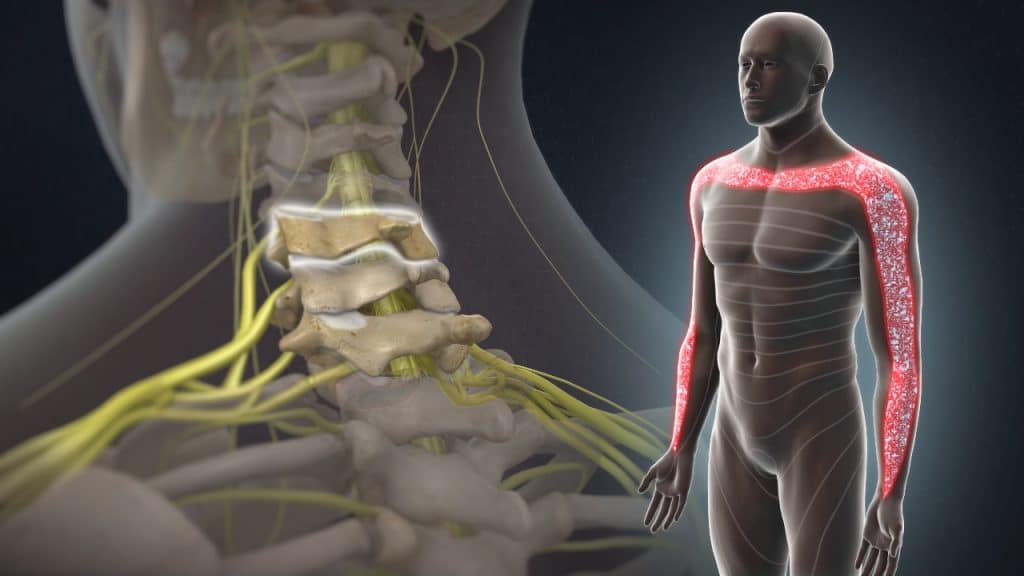

Ursachen (Zervikale Radikulopathie)

Bei der zervikalen Radikulopathie handelt es sich um eine Erkrankung, bei der eine Reizung einer oder mehrerer Nervenwurzeln in der Halswirbelsäule vorliegt. Sie manifestiert sich in der Regel als Schmerz, der vom Nacken entlang der betroffenen Nervenwurzel ausstrahlt. Er kann von Störungen der Sensibilität, der Motorik oder der Reflexe begleitet sein. Jede Erkrankung, bei der die zervikalen Nervenwurzeln in irgendeiner Art und Weise komprimiert oder gereizt werden, kann eine zervikale Radikulopathie verursachen. In den meisten Fällen liegt ursächlich eine degenerative Erkrankung der Halswirbelsäule vor, aber sie kann auch als Folge einer akuten Schädigung oder Verletzung auftreten.

Ursachen (Verletzung des Spinalnervs)

Der zervikogene Kopfschmerz kann durch eine Kompression oder eine Reizung der Nerven der Halswirbelsäule verursacht werden. Die Nerven, die das Facettengelenk C2-C3 versorgen, das am häufigsten mit dem zervikogenen Kopfschmerz assoziiert ist, sind mediale Nervenäste, die im weiteren Verlauf den dritten Okzipitalnerv formen. Dieser Nerv verläuft weiter rund um den Hinterkopf und die Kopfhaut, also in dem Bereich, in dem sich der zervikogene Kopfschmerz manifestiert.

Ursachen (Verletzung der Nackenmuskeln)

Die Überbeanspruchung oder der Nichtgebrauch bestimmter Muskeln im Nackenbereich kann eine Muskelermüdung oder -schwäche verursachen, die zum zervikogenen Kopfschmerz führt. Menschen, die andauernd mit dem Kopf in einer nach vorne bzw. nach unten gebeugter Haltung sitzen (wie diejenigen, die oft am Computer arbeiten), können Muskelsteifigkeit am Hinterkopf empfinden, die letztendlich einen zervikogenen Kopfschmerz auslösen kann. Einige Berufsgruppen, wie Friseure und Fahrer, sind aufgrund der Kopfhaltung während der Arbeit besonders häufig vom zervikogenen Kopfschmerz betroffen.

Symptome

Der zervikogene Kopfschmerz zeichnet sich durch dumpfe, nicht pochende Schmerzen leichter bis mittlerer Intensität aus, die vom Nacken in den Hinterkopf ausstrahlen. Diese Schmerzen können sich über die Kopfhaut ausbreiten und in der Stirn, in den Schläfen sowie im Bereich rund um das Auge und das Ohr empfunden werden. Diese Schmerzen können sich beidseitig oder häufiger einseitig manifestieren.

Bestimmte Tätigkeiten oder Körperhaltungen können die Symptome des zervikogenen Kopfschmerzes verschlimmern. Nackensteifigkeit und Beweglichkeitseinschränkung sind häufige Begleiterscheinigungen. Darüber hinaus sind Schmerzen in der Schulter und im Oberarm der betroffenen Seite sowie Schmerzen zwischen den Schulterblättern möglich. In einigen Fällen kann auch eine Trübung auf dem Auge der betroffenen Seite auftreten.

Behandlung

Die Behandlung des zervikogenen Kopfschmerzes konzentriert sich auf die zugrundeliegende Erkrankung. Es gibt kein bestimmtes Behandlungsprotokoll für den zervikogenen Kopfschmerz. Eine Kombination verschiedener Techniken ist meistens erforderlich, um die Schmerzen zu lindern.

Der zervikogene Kopfschmerz wird in der Regel konservativ mit Ruhe, Wärmetherapie, Analgetika bzw. Antiphlogistika, Muskelrelaxantien, Chirotherapie und Physiotherapie adressiert. Ferner kann eine transkutane elektrische Nervenstimulation (TENS) angewendet werden, bei der die sensorischen Nerven stimuliert werden, wodurch ein Taubheitsgefühl in der Region entsteht und das Schmerzgefühl nachlässt.

Eine Infiltration oder Blockade der Facettengelenke kann auch erwogen werden, um die Schmerzen in den entsprechenden Gelenken zu diagnostizieren und zu behandeln. Wenn die üblichen konservativen Therapiemethoden keine Wirkung aufweisen und der Patient positiv auf die Facettengelenksblockade reagiert hat, dann kommt als nächste Therapieoption die Radiofrequenzdenervation der Facettengelenke in Betracht.

Die zervikale Radikulopathie kann in der Regel ohne Operation durch eine Kombination aus Schmerztherapie, Physiotherapie sowie therapeutischen Wirbelsäuleninjektionen erfolgreich behandelt werden. Eine operative Therapie kann empfohlen werden, wenn die konservativen Behandlungsmethoden die Schmerzen nicht ausreichend lindern oder wenn ein schweres neurologisches Defizit vorliegt, wie z.B. progressive Muskelschwäche oder Kompression des Rückenmarks in der Halswirbelsäule (zervikale Myelopathie).

Literaturangaben

1. Kraemer J., Hasenbring M., Kraemer R., Taub E., Theodoridis T., Wilke H.J.: Intervertebral Disc Diseases: Causes, Diagnosis, Treatment and Prophylaxis. Thieme 2009.

2. Haldeman S., Dagenais S.: Cervicogenic Headaches. A critical Review. The Spine Journal 2001; 1(1): 31-46.