GRUNDLAGEN

Die Injektionstherapie an der Wirbelsäule gehört zu den äußerst speziellen und effektiven Therapiearten bei der Behandlung der degenerativen Wirbelsäulenerkrankungen. Es handelt sich hierbei um minimalinvasive Verfahren als „single-shot“-Techniken in Form von epiduralen Injektionen, Nervenwurzelblockaden und Facetten- sowie ISG-Infiltrationen.

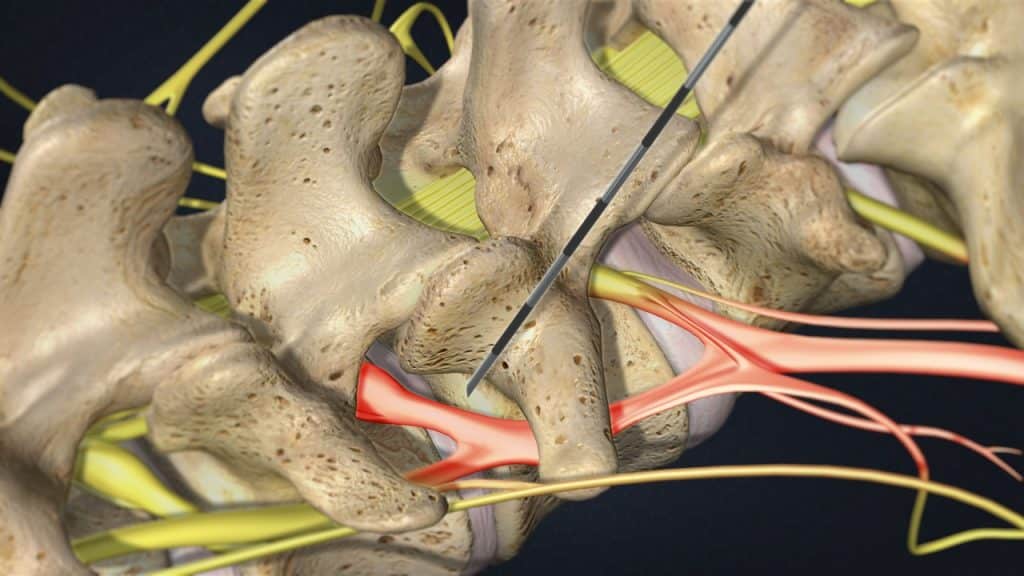

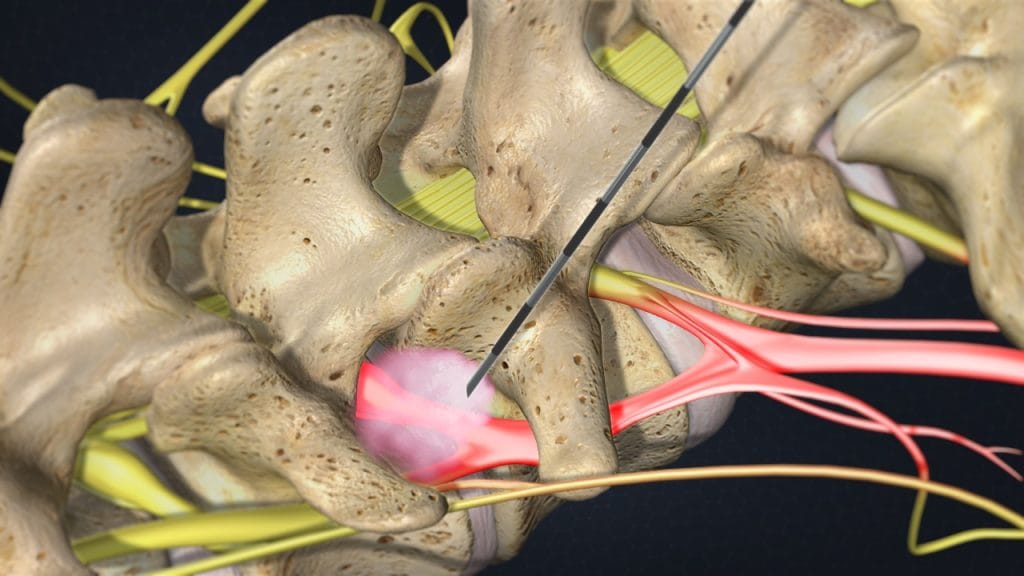

Durch Injektion schmerzstillender, entzündungshemmender und abschwellender Mittel an den Schmerzausgangspunkt (Nozizeption) an der Wirbelsäule gewinnt man einen unmittelbaren Einfluss auf die Primärstörung, z.B. in der Umgebung der komprimierten Nervenwurzel, ohne den Gesamtorganismus mehr als nötig mit Medikamenten zu belasten.

Je nach Intention verwendet man für die therapeutische lokale Injektionsbehandlung niedrig konzentrierte Lokalanästhesielösungen und seltener Kortikosteroide oder beides in Kombination.

Die Anwendung von Kortikosteroiden ist nicht zwingend erforderlich. Hierbei ist auch zu beachten, dass es sich bei deren lokaler Applikation an Nervenstrukturen (epidural und/oder perineural) um eine „zulassungsüberschreitende“ Therapiemaßnahme (d.h. off-label use) handelt. Einige doppelblind randomisierte prospektive Studien wiesen zudem keinen eindeutigen Vorteil der kombinierten Lokalanästhetika-Kortikoid-Injektion gegenüber der alleinigen Lokalanästhetika-Injektion nach.

Die therapeutische Lokalanästhesie ist der wesentliche Teil der therapeutischen lokalen Injektionsbehandlung. Wenige Milliliter einer niedrig konzentrierten Lokalanästhesielösung (0,5 – 1,5%) reichen aus, um sensibilisierte Nozizeptoren (Schmerzrezeptoren) und zu Nozizeptoren umgewandelte Nervenfasern auszuschalten. Damit wird Folgendes erreicht:

- Schmerzreduktion

- Herabsetzung der Nervenerregbarkeit

- Desensibilisierung der Nerven

- Lokale Durchblutungssteigerung

Nach wiederholter Applikation von Lokalanästhetika an gereizten Spinalnervenwurzeln hält der Zustand der verminderten Erregbarkeit längerfristig an, so dass man mit einer Serie von 6-12 Infiltrationen an aufeinanderfolgenden Tagen eine Dauerwirkung erzielen kann.

Die Grundlagen für die minimalinvasive Wirbelsäulentherapie mit wiederholten Nervenwurzelblockaden sind in den letzten Jahren in der Literatur durch neurophysiologische Untersuchungen ermittelt worden und durch klinische Erfahrungen belegt.

Experimentelle Untersuchungen haben gezeigt, dass entzündliche Veränderungen der Nervenwurzel, hervorgerufen durch Kompression, mit Lidocaininjektionen weitgehend verhindert werden können. Mit der Abschwellung der Nervenwurzel und des perineuralen Gewebes wird eine relative Raumerweiterung im Spinalkanal erreicht.

In der Literatur gibt es zahlreiche Untersuchungen, die belegen, dass Bandscheibenvorfälle und -vorwölbungen, Spinalkanalstenosen und postoperative Narben im Wirbelkanal ohne Beschwerden vorliegen können, d.h. sie sind kompensiert. Eine der wesentlichen Aufgaben der minimalinvasiven Intensivtherapie an der Wirbelsäule besteht darin, den ursprünglichen schmerzfreien Zustand wiederherzustellen. Begleitende Therapiemaßnahmen wie Physiotherapie, Elektrotherapie, Wärmetherapie und geeignete Lagerung zur Entlastung der Nervenwurzel verstärken diesen Effekt.

WIRKUNGSWEISE

1. Herabsetzung der Nervenerregbarkeit

Lokalanästhetika führen nach Gewebsinfiltration zur reversiblen Ausschaltung der Nozizeptoren und der afferenten Fasern. Sie heben reversibel und lokal begrenzt die Erregbarkeit der schmerzvermittelnden sensiblen Endorgane und das Leitungsvermögen der sensiblen Nervenfaseranteile auf. Da die Wirksamkeit der Lokalanästhetika mit einer Vergrößerung des Faserdurchmessers abnimmt, werden zuerst die sensiblen und bei höherer Dosierung die motorischen Nervenfasern blockiert. Zielrichtung der therapeutischen Lokalanästhesie sind die sensiblen Nervenfasern. Lokalanästhetika setzen die Membranpermeabilität für Kationen herab, insbesondere für Natriumionen. Es kommt somit zu einer verringerten Membranpermeabilität mit verminderter Erregbarkeit.

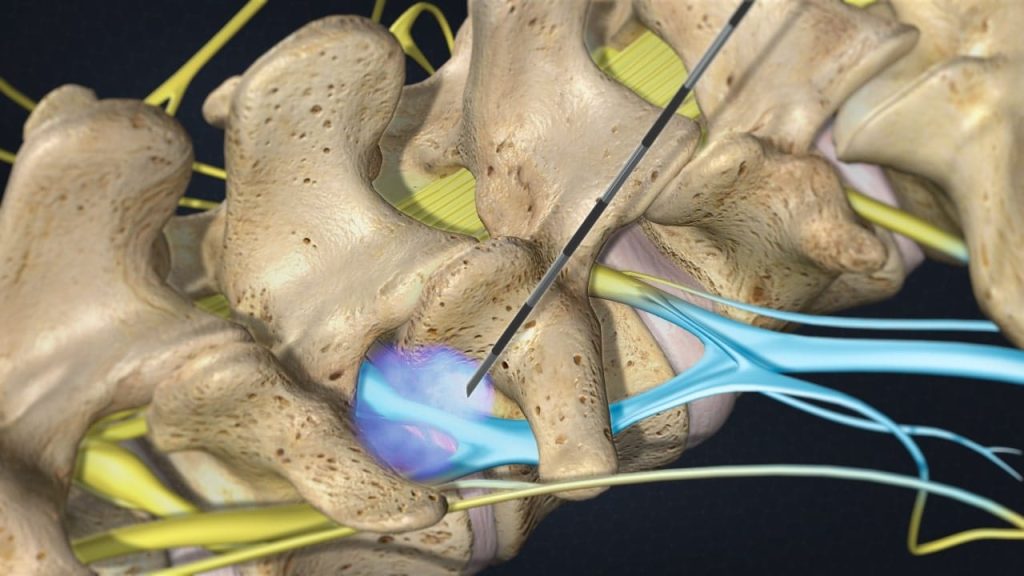

2. Desensibilisierung mit Herabsetzung der Nervenerregbarkeit

Die schmerzlindernde Wirkung hält länger an, als die Wirkdauer des Lokalanästhetikums, insbesondere bei wiederholter Applikation. Der Zustand der verminderten Erregbarkeit hält langfristig an, sodass durch eine Serie von 6-12 Infiltrationen an aufeinanderfolgenden Tagen eine Dauerwirkung erzielt werden kann. Durch wiederholte Infiltration

eines Lokalanästhetikums in das Nozizeptorenfeld mit den abgehenden afferenten Fasern kommt es zur Desensibilisierung der überaktiven neuralen Elemente. Dies führt zur Herabsetzung der Frequenz und Intensität der Schmerzwahrnehmung sowie der motorischen bzw. vegetativen Reaktion.

Wiederholte therapeutische lokale Anästhesie beugt dem Chronifizierungsprozess von Schmerzen an der Wirbelsäule vor. Bei bereits eingetretener Chronifizierung wird der Circulus vitiosus der Schmerzwahrnehmung (Nozizeption) unterbrochen.

3. Lokale Durchblutungssteigerung

Die meisten Lokalanästhetika wirken auch vasodilatatorisch. Es kommt zu einer deutlichen Durchblutungsverbesserung im infiltrierten Bereich. Hierdurch kommen die körpereigenen, entzündungshemmenden Mediatoren an die gereizte Region besser an. Zudem werden die Injektionsmittel schneller vom Blutsystem abtransportiert.

Um erhöhte Blutspiegel und mögliche Nebenwirkungen zu vermeiden, werden maximal 10 ml einer 0,5 – 1%igen Lokalanästhesielösung pro Injektionsbehandlung verwendet.

INDIKATIONEN

Hauptindikationen sind Nervenwurzelkompressionssyndrome (Wurzelsyndrome) an der Hals- und Lendenwirbelsäule, verursacht durch Bandscheibenvorfall, Spinalkanalstenose oder Postdiskotomiesyndrom. Häufig handelt es sich um eine Kombination dieser Ursachen. Weitere Indikationen sind Wirbelgleiten, das Facettensyndrom an der Hals- und Lendenwirbelsäule und Synovialzysten.

INJEKTIONSTECHNIKEN

Grundsätzlich gehören Verfahren der therapeutischen Lokalanästhesie zu den interventionellen Verfahren. Diese können in nicht-bildgebender / landmarkengestützter oder bildgebender Technik durchgeführt werden. Bildgebende Verfahren sind üblicherweise die Sonografie, die Durchleuchtung mittels eines Röntgenbildwandlers, die CT-Steuerung und seltener die MRT-Steuerung.

1. Nach palpatorisch-anatomischen Orientierungspunkten

Die Wirbelsäuleninjektionen können mithilfe palpatorisch-anatomischer Orientierungs-punkte, die sogenannten „anatomischen Landmarken“, durchgeführt werden. Es handelt sich hierbei um anspruchsvolle Techniken, bei denen logischerweise eine hinreichende Erfahrung und die regelmäßige praktische Anwendung dieser Techniken erforderlich sind. Die landmarkengestützte Injektionstherapie an der Wirbelsäule (als single-shot-Techniken) ist in der Hand des geschulten und erfahrenen Therapeuten eine schnellwirksame und effiziente Therapie, die bereits frühzeitig in der Facharztpraxis eingesetzt werden kann. In der Regel ist sie so effektiv, dass keine weiteren invasiveren Maßnahmen erforderlich sind.

Bei der präinterventionellen Vorbereitung einer landmarkengestützen Injektion wird die Vorgehensweise anhand der bereits vorhandenen Röntgen-, MRT- und ggf. CT-Aufnahmen, die ohnehin zur Diagnosesicherung erforderlich sind, akribisch geplant. Die Injektionen werden anhand bestimmter vorgegebener Winkeln- und Längenangaben durchgeführt.

Das interventionelle Handling erfolgt ohne größere hygienische Risiken und Manipulationen am Injektionsareal. Zusätzlich wird die Verwendung von Röntgenstrahlen vermieden. Dadurch lässt sich die in der Regel notwendige Wiederholung der Injektionen in einem Behandlungszyklus ohne Einschränkungen und Belastung des Gesamtorganismus durchführen.

2. Sonografiegesteuert

Sonografiegesteuerte Injektionen an der Wirbelsäule können ebenfalls effizient und strahlenfrei eingesetzt werden. Injektionstechniken mit dieser bildgebenden Methode sind Grenzen in Bezug auf die Injektionstechnik bzw. den Injektionsort gesetzt. Diese Einschränkungen beziehen sich z.B. auf die Eindringtiefe unter sonografischer Kontrolle.

3. Röntgen- oder CT-gesteuert

Indikationen für die Verwendung einer Röntgen- oder CT-Steuerung ergeben sich aus besonderen anatomischen Verhältnissen mit Schwierigkeiten, den gewünschten Injektionsort aufzufinden, wie z.B. bei ausgeprägten Skoliosen, Übergangswirbeln und sehr adipösen Patienten.

Eine Durchleuchtungs- bzw. CT-Kontrolle kann auch erforderlich sein, wenn eine Nervenwurzel durch Kontrastmittelinjektion und Schmerzausschaltung diagnostisch definiert werden soll, z.B. im Rahmen der präoperativen Diagnostik einer Nervenwurzeldekompressionsoperation.

Die intradiskalen Therapien sowie die Radiofrequenzdenervation der Facettengelenke sollen auch mithilfe bildgebender Verfahren durchgeführt werden. Gleiches gilt für die zervikal-epidurale Injektion aufgrund der unmittelbaren Nähe zum zentralen Nervensystem.

4. MRT-gesteuert

MRT-gesteuerte Injektionstechniken spielen im Vergleich zu den anderen Techniken eine untergeordnete Rolle. Die hierfür notwendigen amagnetischen Kanülen weisen eine höhere Bruchgefahr auf und sind deutlich kostenintensiver.

Je nach Zielrichtung unterscheidet man:

- Perineurale Techniken (zervikale, thorakale, lumbale Spinalnervenanalgesie).

- Interlaminäre epidurale Techniken (epidural-perineural, dorsal-interlaminär).

- Transforaminale epidurale Techniken.

- Epidurale sakrale Technik.

- Periartikuläre Techniken (zervikale, thorakale, lumbale Facetteninfiltrationen, ISG-Infiltrationen).

Im Rahmen der minimalinvasiven Intensivtherapie an der Wirbelsäule ist zur Behandlung der Wurzelsymptome neben der zervikalen und lumbalen Spinalnervenanalgesie bzw. der epidural-perineuralen Injektion auch eine Kombination von Techniken möglich, z.B. mit ISG- oder Facetteninfiltrationen.

PHYSIOTHERAPIE – KRANKENGYMNASTIK – ÜBUNGEN

Am Ende der minimalinvasiven Intensivtherapien hat sich das Schmerzniveau der meisten Patienten soweit gebessert, dass eine Operation nicht mehr notwendig ist. Dieser Effekt wird durch begleitende Therapiemaßnahmen wie Physiotherapie, Elektrotherapie, Wärmetherapie und geeignete Lagerung zur Entlastung der Nervenwurzel verstärkt. (Belastungsreduzierende Lagerung: Der Patient liegt in entlastender Rückenlage mit etwa 90° angewinkelten Hüft- und Kniegelenken, während die Unterschenkel auf einem orthopädischen Würfel lagern).

Mit zunehmender Besserung der Beschwerden können Krankengymnastik mit Übungen aus der Entlastungshaltung und später auch Bewegungsübungen im Rahmen der medizinischen Trainingstherapie sowie individuelle Sport- und Bewegungsprogramme angewendet werden. Durch die Bewegung reduziert sich der Schmerz. Das Übungs- und Bewegungsprogramm stabilisiert nachweisbar den gebesserten Zustand.

Zwingende Voraussetzung sind Bewegungen, die den Schmerz nicht verstärken (Bewegung im schmerzfreien Raum). Dies bedeutet, dass die Bewegungen in Körperabschnitten stattfinden sollen, die vom Schmerzgeschehen nicht betroffen sind. Im Mittelpunkt stehen deswegen dynamische, sogenannte „Gerade-Aus-Sportarten“, wie Schwimmen, Laufen und Radfahren. Das Standradfahren verursacht überdies in der Regel keine zusätzlichen Beschwerden, auch bei stärkeren wirbelsäulenbedingten Schmerzsyndromen.

Studien haben gezeigt, dass bei vertebragenen Beschwerden Bewegung besser als Bettruhe ist. Durch Bewegung mit geeigneter Gymnastik und sportlicher Betätigung wird der venöse Abfluss im Wirbelkanal gefördert. Außerdem wird durch den regelmäßigen Wechsel zwischen Be- und Entlastung der Wirbelsäule das Bandscheibengewebe besser ernährt.

LITERATURANGABEN

- Theodoridis T., Kraemer J.: Injektionstherapie an der Wirbelsäule. Manual und Atlas. 3. Auflage. Thieme 2017.

- Theodoridis T., Randel U., Georgallas C.: Landmarkengestützte Injektionstechniken an der Wirbelsäule. Orthopädische und Unfallchirurgische Praxis 2019; 8: 528-539.

- Theodoridis T., Randel U., Georgallas C.: Interventionelle Wirbelsäulentherapie ohne Zuhilfenahme bildgebender Verfahren. Orthopädische und Unfallchirurgische Praxis 2023; 5: 200-206.

- Kraemer J., Hasenbring M., Kraemer R., Taub E., Theodoridis T., Wilke H.J.: Intervertebral Disc Diseases: Causes, Diagnosis, Treatment and Prophylaxis. Thieme 2009.

- Kraemer J., Koester O.: MR Imaging of the Lumbar Spine. A Teaching Atlas. Thieme 2002.

- Kraemer R., Theodorides T., Kraemer J.: Die lumbale Spinalkanalstenose. Springer 2011.

- Yukawa Y., Kato F., Suda K., Yamagata M., Ueta T.: Age-related changes in osseous anatomy, alignment, and range of motion of the cervical spine. Part I: Radiographic data from over 1.200 asymptomatic subjects. European Spine Journal 2012; 21(8): 1492-1498.

- Kato F., Yukawa Y., Suda K., Yamagata M., Ueta T.: Normal morphology, age-related changes and abnormal findings of the cervical spine. Part II: Magnetic resonance imaging of over 1.200 asymptomatic subjects. European Spine Journal 2012; 21(8): 1499-1507.