Überblick

Die Wirbelsäule ist eine komplexe Konstruktion aus miteinander verbundenen Knochen (den Wirbeln), beweglichen Gelenken, Nerven, Bändern und Muskeln, die zusammenwirken, um der Wirbelsäule Halt, Stabilität und Beweglichkeit zu verleihen, insbesondere bei der Streckung, Beugung und Drehung. Sie besteht normalerweise aus 33 Wirbeln, die sich in insgesamt fünf Abschnitte aufteilen: Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule, Lendenwirbelsäule, Kreuzbein und Steißbein.

Anatomie (Halswirbelsäule)

Die Halswirbelsäule besteht aus 7 Wirbeln, die verhältnismäßig die kleinsten Wirbel sind und sich im obersten Teil der Wirbelsäule befinden. Die Halswirbel verbinden den Schädel mit der Brustwirbelsäule (den oberen Teil des Rückens). Alle 7 Wirbel sind durchnummeriert. Der C1, der erste Wirbel der Halswirbelsäule (der sich am nächsten zum Schädel befindet), wird auch als „Atlas“ bezeichnet. Der C2, der darunter befindliche Wirbel, ist auch als „Axis“ bekannt. Der Buchstabe „C“ steht für „cervical“.

Die Halswirbelsäule erfüllt verschiedene wichtige Funktionen, von denen folgende zu nennen sind: 1. Unterstützung des Kopfes und seiner Bewegungen, 2. Schutz des Rückenmarks und der Spinalnerven, 3. Erleichterung des Blutflusses zum Gehirn (in den Querfortsätzen der Halswirbel befinden sich knöcherne Öffnungen/Löcher, durch die die Wirbelarterien verlaufen, welche zur Blutversorgung des Gehirns beitragen).

Das Atlantookzipitalgelenk befindet sich an der Stelle, an der sich der untere Teil des Hinterhauptbeins (die Schädelbasis) mit dem ersten Halswirbel, dem Atlas, verbindet. Diese Region ermöglicht den Durchgang des Rückenmarks vom Schädel in die Halswirbelsäule.

Anatomie (Brustwirbelsäule)

Die Brustwirbelsäule befindet sich im oberen Teil des Rückens und bildet den größten Abschnitt der Wirbelsäule. Sie besteht aus 12 Wirbeln, die von Th1 bis Th12 durchnummeriert sind. Die Buchstaben „Th“ stehen für „thorakal“. Der oberste Brustwirbel Th1 ist mit dem untersten Halswirbel C7 an der Halswirbelsäule verbunden. Der unterste Brustwirbel Th12 ist mit dem ersten Lendenwirbel L1 an der Lendenwirbelsäule verbunden. Diese Wirbel dienen zudem als Ansatzstellen für den Brustkorb.

Die Brustwirbelsäule spielt verschiedene entscheidende Rollen, zu denen folgende zählen: 1. Schutz des Rückenmarks und der Spinalnerven, 2. Verankerung für den Brustkorb (der Brustkorb bildet eine knöcherne Struktur, die die inneren Organe, wie die Lungen und das Herz, umschließt und schützt).

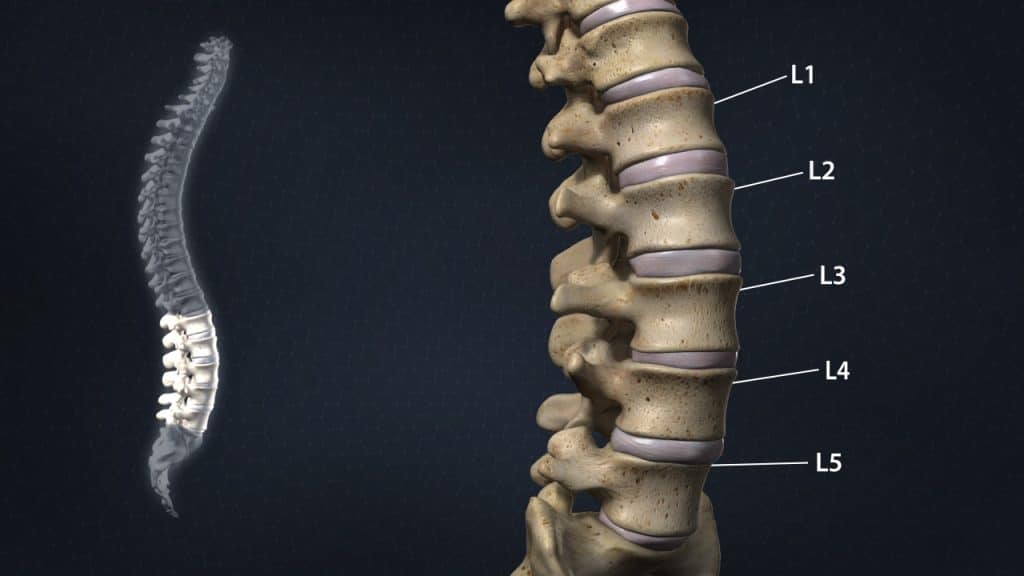

Anatomie (Lendenwirbelsäule)

Die Lendenwirbelsäule besteht aus 5 Wirbeln, die das Kreuzbein (einen dreieckigen Knochen am unteren Ende der Wirbelsäule) mit der Brustwirbelsäule (dem oberen Teil des Rückens) verbinden. Alle 5 Wirbel sind durchnummeriert. Der erste Lendenwirbel L1 liegt am nächsten zur Brustwirbelsäule. Der unterste Lendenwirbel L5 befindet sich am nächsten zum Kreuzbein. Der Buchstabe „L“ steht für „lumbar“.

Anatomie (Kreuzbein oder Sakrum)

Das Sakrum umfasst 5 miteinander verwachsene (verschmolzene) Wirbel, die das Kreuzbein bilden und dem Becken Kraft und Stabilität verleihen. Zudem übertragen sie das Körpergewicht auf die Pelvis (Becken).

Die Iliosakralgelenke (ISG) sind Gelenke zwischen dem Kreuzbein und dem Darmbein (einem Knochen des Beckens), die mit starken Gelenkbändern verbunden sind. Die oben genannten Gelenke sind für die effektive Verteilung des Rumpfgewichts auf das Becken und die Beine wichtig. Die Beweglichkeit der Iliosakralgelenke ist begrenzt. Die kleinen Bewegungen dieser Gelenke dienen der Stoßdämpfung und der Beugung nach vorne und nach hinten.

Anatomie (Steißbein oder Coccyx)

Das Coccyx befindet sich am untersten Ende der Wirbelsäule. Es besteht aus 4 sehr kleinen miteinander verwachsenen (verschmolzenen) Wirbeln, die das Steißbein bilden. Das Steißbein dient als Ansatz für Muskeln, Sehnen und Bänder.

Anatomie (Typischer Lendenwirbel)

Jeder Wirbel besteht aus einem vorderen Teil, der massiv ist und Wirbelkörper genannt wird (Corpus vertebrae), und aus einem hinteren Teil, dem Wirbelbogen (Arcus vertebrae). An der oberen und unteren Seite des Wirbelbogens gibt es Knochenvorsprünge, die Gelenkfortsätze (Processi articulari) genannt werden und den Wirbelbogen in Füßchen (Pediculi) und Platte (Lamina) teilen. Seitlich am Wirbelbogen sind die Querfortsätze gelegen (Processi transversi) und hinten in der Mitte befindet sich der Dornfortsatz (Processus spinosus).

Der Bereich zwischen dem oberen Gelenkfortsatz (Processus articularis superior) und dem unteren Gelenkfortsatz (Processus articularis inferior) eines Wirbels wird als Isthmus des Wirbelbogens (Pars interarticularis) bezeichnet.

Zwei benachbarte Wirbel sind durch die Bandscheibe, die Facettengelenke und die Bänder miteinander verbunden.

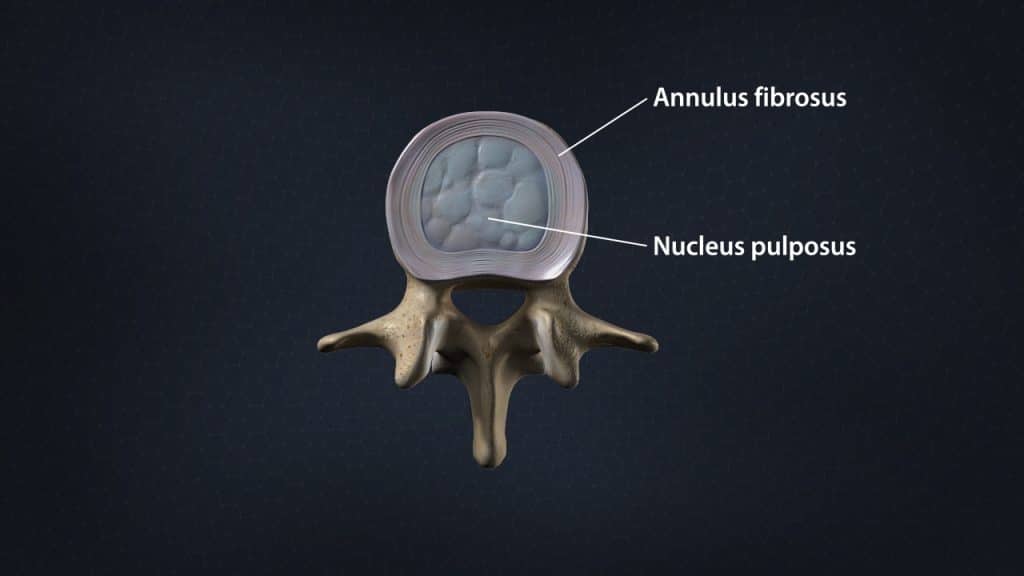

Anatomie (Bandscheiben)

Die Bandscheiben sind Stoßdämpfer, die sich zwischen den Knochen der Wirbelsäule (d.h. den Wirbeln) befinden. Sie tragen zur Erhaltung der Beweglichkeit des Rückens und gleichzeitig zum Widerstand gegen Kräfte bei und sie ermöglichen die Beugung, Biegung und Drehung der Wirbelsäule. Jede Bandscheibe hat eine dicke äußere Schicht, die Faserring (Annulus fibrosus) genannt wird und den weichen gallertartigen Kern umgibt, der als Nucleus pulposus bezeichnet wird.

Anatomie (Facettengelenke)

Die Facettengelenke verbinden die Wirbel der Wirbelsäule miteinander. Sie geben den Wirbeln Stabilität, Halt und Beweglichkeit, insbesondere bei der Streckung, Beugung und Drehung. Jeder Wirbel hat zwei Paare von Facettengelenken. Sie befinden sich im hinteren Abschnitt des Wirbels und aus diesem Grund werden sie auch hintere Wirbelgelenke genannt. Jedes Gelenk bildet sich aus dem unteren Gelenkfortsatz des oberen Wirbels und dem oberen Gelenkfortsatz des darunter liegenden Wirbels. Diese Gelenke sind mit Knorpel überzogen und von einer Gelenkkapsel umgeben.

Anatomie (Spinalnerven)

Über die gesamte Länge der Wirbelsäule verläuft ein großer zentraler Kanal, der Wirbelkanal oder Spinalkanal genannt wird. Im Bereich der Hals- und Brustwirbelsäule verläuft in diesem Kanal das Rückenmark, das meist in Höhe des ersten Lendenwirbels (L1) endet. Im Bereich der Lendenwirbelsäule enthält der Kanal ein Bündel von Nervenwurzeln, die Cauda equina, die eine Fortsetzung des Rückenmarks ist.

Öffnungen bzw. Löcher an jeder Seite des Kanals, die sogenannten Zwischenwirbellöcher oder Foramina intervertebralia (Austrittstellen zwischen zwei benachbarten Wirbeln), erlauben den Nervenwurzeln von der Wirbelsäule in andere Körperregionen zu gelangen.

Literaturangaben

1. Moore K.: Clinically Oriented Anatomy. Third Edition. Williams & Wilkins 1992.