Überblick

Zahlreiche Studien in der medizinischen Literatur haben gezeigt, dass ein Bandscheibenvorfall sich von allein teilweise zurückbilden oder sogar ganz auflösen kann. Obwohl bei einem Teil der Patienten aufgrund von langanhaltenden unerträglichen Schmerzen ein chirurgischer Eingriff sinnvoll ist, tritt sehr oft eine Heilung ohne Operation ein. Einige Studien in den letzten Jahren deuten darauf hin, dass eine frühzeitige Operation im Vergleich zur konservativen Therapie die Symptome des Bandscheibenvorfalls schneller lindert. Langfristig decken sich jedoch im Laufe der Zeit die Ergebnisse mit denen der konservativen Therapie. Eine Operation kann als sinnvoll erachtet werden, wenn die konservativen Therapiemaßnahmen zu keiner ausreichenden Schmerzlinderung führen oder wenn ein schweres neurologisches Defizit wie progressive Muskelschwäche vorliegt.

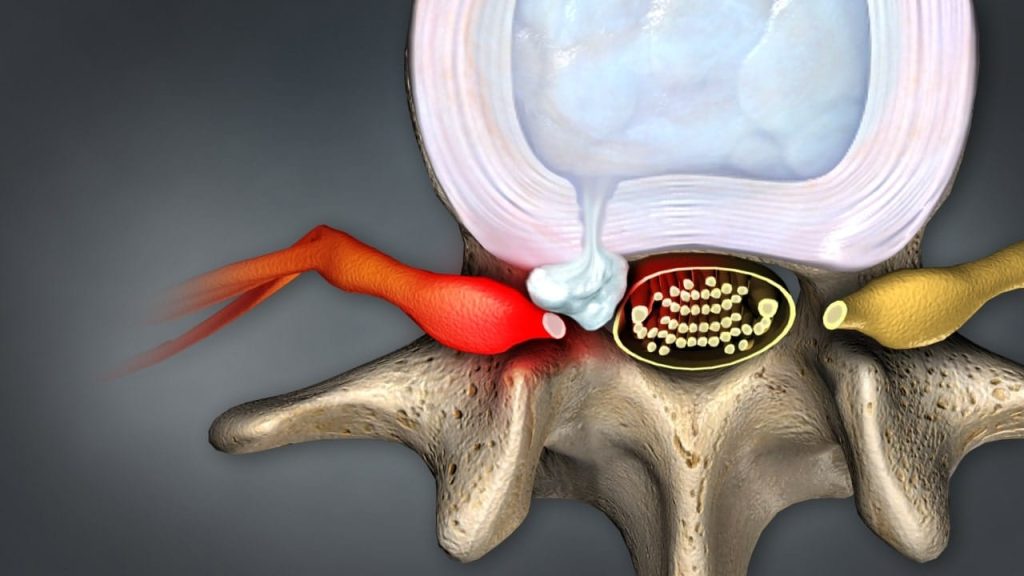

Anatomie der Bandscheibe

Die Bandscheiben sind Stoßdämpfer, die sich zwischen den Knochen der Wirbelsäule (d.h. den Wirbeln) befinden. Sie tragen zur Erhaltung der Beweglichkeit des Rückens und gleichzeitig zum Widerstand gegen Kräfte bei und sie ermöglichen die Beugung, Biegung und Drehung der Wirbelsäule. Überdies stabilisieren sie die Wirbelsäule, indem sie die Wirbel fest miteinander verbinden. Jede Bandscheibe besteht aus einer dicken äußeren Schicht, dem sogenannten Faserring oder Annulus fibrosus, der den weichen gallertartigen Kern umgibt, der als Nucleus pulposus bezeichnet wird.

Formen des Bandscheibenvorfalls

Die Bandscheibenprotrusion ist eine Vorwölbung des Faserrings über den Wirbelkörperrand hinaus, wobei der Faserring intakt bleibt.

Der Bandscheibenprolaps ist eine Erkrankung, bei der der Faserring durchbrochen wird und das Material des Gallertkerns sich verlagert und durch den Fasserring nach außen tritt.

Die Bandscheibenextrusion tritt auf, wenn der Fasserring komplett gerissen ist und das Material des Gallertkerns durch die Risse im Faserring nach außen tritt, aber mit der restlichen Bandscheibe weiterhin verbunden ist.

Die Bandscheibensequestration (freies Fragment) ist ein Subtyp der Bandscheibenextrusion und bezieht sich auf das „freie“ Bandscheibenstück, das sich vom Hauptteil der Bandscheibe ablöst. Der Bandscheibensequester kann auf gleicher Höhe mit dem Bandscheibensegment liegen oder auf die Höhe eines tieferen oder höheren Segments wandern.

Ursachen

Der Bandscheibenvorfall ist meistens auf eine altersbedingte Schwächung der Bandscheibe zurückzuführen, die als degenerative Bandscheibenerkrankung bekannt ist. Diese Erkrankung kann sich langsam im Laufe der Jahre als Folge des natürlichen Verschleißes der Wirbelsäule entwickeln, wie z.B. durch langes Sitzen, Hocken, Autofahren oder sitzende Lebensweise. Ein Bandscheibenvorfall kann auch plötzlich durch das Heben eines schweren Gegenstandes oder durch schädliche Bewegungen, wie eine abrupte Beugung oder abrupte Drehbewegungen, verursacht werden. Er kann ferner als Folge einer Verletzung auftreten.

Symptome

Die Symptome des Bandscheibenvorfalls unterscheiden sich je nach Lokalisation der betroffenen Bandscheibe und Schweregrad der Schädigung. Eine betroffene Bandscheibe im Bereich der Lendenwirbelsäule kann Schmerzen im Rücken, im Gesäß und/oder in den Beinen hervorrufen. Eine betroffene Bandscheibe in der Halswirbelsäule hingegen kann Schmerzen im Nacken, in der Schulter, im Oberarm und in der Hand verursachen. Diese Schmerzen können auch von Störungen der Sensibilität, der Motorik oder auch der Reflexe begleitet sein. Die Schmerzen nehmen oft durch Bewegungen wie Beugen, Drehen und Heben von Lasten und in der Sitzposition zu.

Mögliche Mechanismen der Spontanresorption eines Bandscheibenvorfalls

Der Mechanismus der Spontanresorption eines Bandscheibenvorfalls ist nicht genau aufgedeckt. In der Literatur finden sich drei vorherrschende Theorien. Es ist möglich, dass ein bestimmter oder eine Kombination der unten beschriebenen Mechanismen eine Rolle bei der Spontanresorption des Bandscheibenvorfalls spielen:

1. Graduelle Degeneration und Schrumpfung der Bandscheibe

Das ausgetretene Bandscheibenstück verkleinert sich aufgrund gradueller Degeneration und Schrumpfung.

2. Rückbildung des Bandscheibenvorfalls

Das ausgetretene Bandscheibenstück zieht sich aufgrund der Zugspannung, die vom hinteren Längsband (einem sehr starken Band, der die Vorderwand des Wirbelkanals bildet) ausgeübt wird, in den Zwischenwirbelraum zurück. Dieser Mechanismus kann diejenigen Fälle erklären, in denen die ausgetretene Bandscheibe einen intakten Faserring aufweist, aber nicht die Fälle mit komplett abgetrennten und verlagerten Bandscheibenfragmenten.

3. Enzymatischer Abbau – Phagozytose – Neovaskularisation

Die Bandscheibe ist das größte avaskuläre (nämlich keine Blutgefäße enthaltende) Organ des menschlichen Körpers und gilt als eine Struktur mit hoher Immunität. Diese Theorie beschreibt den enzymatischen Abbau sowie die Makrophagen-Phagozytose des ausgetretenen Bandscheibenmaterials durch Entzündungsreaktion und Neovaskularisation. (Bei der Phagozytose handelt es sich um einen Prozess, bei dem einige lebende Zellen andere Zellen oder Partikel aufnehmen oder verschlingen). Dies ist der anerkannteste Mechanismus. Er beschreibt eine Entzündungsreaktion, bei der das Immunsystem des Körpers das ausgetretene Material der Bandscheibe als „Fremdkörper“ im epiduralen vaskulären Raum des Wirbels wahrnimmt. Dieser Zustand führt anschließend zur Neovaskularisation (Vermehrung der Blutgefäße) des Bandscheibenmaterials und Infiltration mit Entzündungszellen wie Makrophagen, Granulozyten und Lymphozyten. Es wird hierbei angenommen, dass die Makrophagen die wichtigste immunologische Rolle im Prozess der Resorption des Bandscheibenvorfalls spielen.

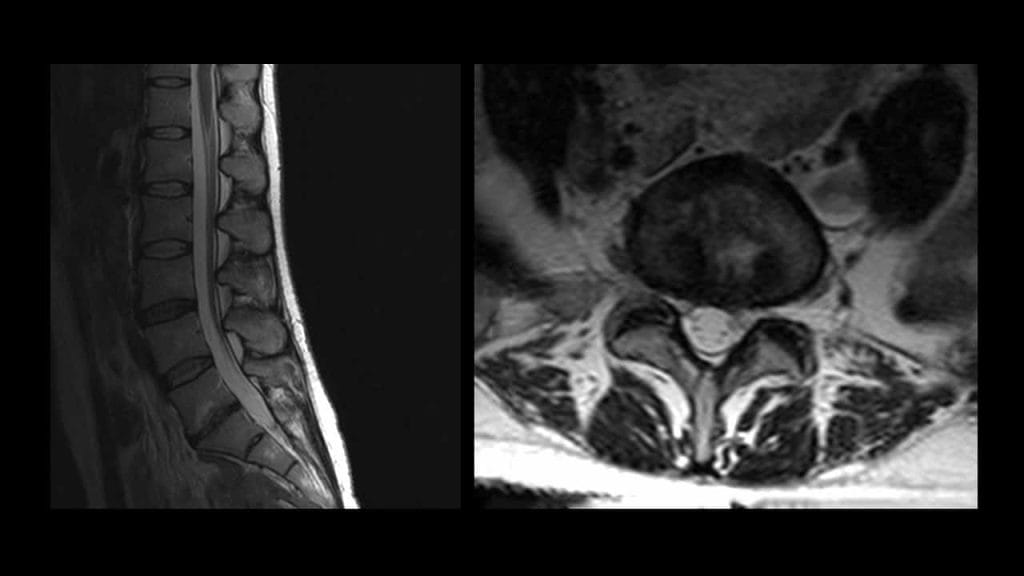

Bildgebende Merkmale in der Magnetresonanztomographie (MRT)

Die Magnetresonanztomographie ist ein modernes bildgebendes Verfahren, womit die Resorption der Fragmente des Bandscheibenvorfalls am besten abgebildet werden kann.

Einige bildgebende Studien mit Magnetresonanztomographien der Lendenwirbelsäule haben gezeigt, dass größere lumbale Bandscheibenvorfälle im Vergleich zu kleineren Vorfällen, größeres Potenzial aufweisen, sich im Laufe der Zeit stärker zurückzubilden. Die Auflösung des Bandscheibenmaterials kommt häufiger in Fällen eines freien Bandscheibensequesters vor. Des Weiteren haben viele Studien gezeigt, dass je mehr das Bandscheibenfragment wandert, desto stärke Größenreduktion beobachtet werden kann.

Die Dauer der Spontanresorption ist unklar. Es wird angenommen, dass die Resorption meistens innerhalb von drei Monaten bis zu einem Jahr erfolgt.

Konservative oder operative Behandlung

Die Methoden zur Behandlung des Bandscheibenvorfalls können in konservative und operative unterteilt werden. Die Entscheidung, welcher Therapieansatz angewendet wird, ist individuell zu treffen.

Zahlreiche Studien haben eine exzellente Rückbildung der Symptome des Bandscheibenvorfalls mit nicht-operativen Behandlungsmaßnahmen gezeigt. Diese umfassen eine Kombination aus Schmerztherapie, Physiotherapie und therapeutischen Injektionen an der Wirbelsäule. Einige Studien in den letzten Jahren weisen darauf hin, dass eine frühzeitige Operation im Vergleich zur konservativen Therapie eine schnellere Linderung der Symptome des Bandscheibenvorfalls herbeiführt. Bei langfristiger Betrachtung decken sich jedoch im Laufe der Zeit die Ergebnisse mit denen der konservativen Therapien.

In Fällen von langanhaltenden unerträglichen Schmerzen trotz konservativer Therapien kann eine Operation als sinnvoll erachtet werden. Ein schweres neurologisches Defizit, wie eine progressive Muskelschwäche, stellt eine klare Indikation zur Operation dar. Das Cauda-equina-Syndrom ist ein medizinischer Notfall und soll dringend operativ behandelt werden. Zudem bedürfen die meisten Fälle von Myelopathie einer operativen Behandlung, damit der Druck auf das Rückenmark beseitigt wird.

Literaturangaben

1. Kraemer J., Hasenbring M., Kraemer R., Taub E., Theodoridis T., Wilke H.J.: Intervertebral Disc Diseases: Causes, Diagnosis, Treatment and Prophylaxis. Thieme 2009.

2. Kraemer J., Koester O.: MR Imaging of the Lumbar Spine. A Teaching Atlas. Thieme 2002.

3. Cunha C., Silva A., Pereira P., Vaz R., Goncalves R., Barbosa M.: The inflammatory response in the regression of lumbar disc herniation. Arthritis Research & Therapy 2018 Nov 6; 20 (1):251. doi: 10.1186/s13075-018-1743-4.

4. Fager C.: Observations on spontaneous recovery from intervertebral disc herniation. Surg Neurol 1994; 42:282-286.

5. Komori H., Shinomiya K., Nakai O., Yamaura I., Takeda S. Furuya K. The natural history of herniated nucleus pulposus with radiculopathy. Spine 1996; 21(2):225-229.

6. Chang C. Lai P., Yip C., Hsu S.: Spontaneous regression of lumbar herniated disc. Journal Chin Med Assoc 2009; 72 (12): 650-653.

7. Hahne AJ., Ford JJ., McMeeken JM.: Conservative management of lumbar disc herniation with associated radiculopathy: a systemic review. Spine 2010; 35(11): E488-E504.

8. Jacobs W., Tulder M., Arts M., Rubinstein S., Middelkoop M., Ostelo R., et.al.: Surgery versus conservative treatment of sciatica due to a lumbar herniated disc: a systemic review. Eur Spine Journal 2011; 20(5): 513-522.

9. Lurie JD., Tosteson TD., Tosteson AN., Zhao W., Morgan TS., Abdu WA, et al.: Surgical versus nonoperative treatment for lumbar disc herniation; eight-year results for the Spine Patient Outcomes Research Trial. Spine 2014; 39(1): 3-16.